SDGsの本場・オーストラリアでのボランティア体験レポート

大学生の私が見た“理想と現実”

“実際にSDGsは、どこまで現場に根付いているんだろう?”

そう疑問を抱き、日本を飛び出してオーストラリアへ。

環境問題に関心のあったOさんは、実際に海外の現場に飛び込むことで日本で勉強しているだけでは見えてこない「リアル」を体験しました。

今回は、そんなOさんに、フードレスキューボランティアに参加したきっかけから、活動の中での気づき、印象に残ったエピソードまでを語っていただきました。

なぜこのプログラムに?

「日本と同じ先進国であるオーストラリアが、どのように環境問題に向き合っているのか知りたかったんです」

Oさんが選んだのは、SDGsの観点からも注目される“フードロス削減”に取り組むフードレスキューボランティアプログラム。

場所は、オーストラリアのビーチ近くにある比較的穏やかなエリア。ボランティア先から徒歩15分の場所に大型ショッピングモールがあり、生活にも便利。

ボランティア内容は?

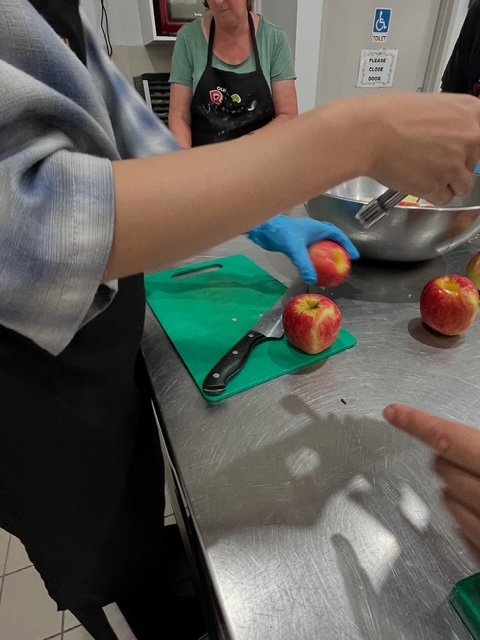

「キッチンで野菜を切ったり、パンやお菓子の生地を計量したり、料理をコンテナに詰めたり。時には掃除やエプロンの整理まで」

活動は基本的にバックヤード業務中心。人手が足りている日は清掃や整理整頓といった雑務に回ることも。

外部から体験ボランティアが来るイベントが頻繁に開催されており、その対応に追われる日もありました。

国際色豊かな職場の空気感

「一緒に働いたのは、中国、韓国、フランス、カナダ、そして現地のオーストラリア人など様々なバックグラウンドを持つ人たち」

日によって忙しさが異なり、静かなときは黙々と作業を、余裕があるときには雑談を楽しむ…そんな自由度の高い空気感。

みんな忙しいながらも、優しく接してくれたことが印象的だったそうです。

SDGsは“意外と知られていない”?

「オーストラリア=SDGs先進国と思っていましたが、実際に現場では、”そもそもSDGsって何?”という人も多かったです」

マネージャーに「SDGsについて話したい」とお願いすると、「また時間があるときにね」と言われるも、忙しさからか実現せず…。

メニューづくりなど中心的な業務に携わるスタッフは意識していたかもしれませんが、現場では浸透度にばらつきがある印象を受けたそうです。

英語力アップの実感は?

「最初は緊張していて、聞き取れないことも多かったですが、少しずつ慣れてリスニング力は上がった気がします」

特にリスニング力に関して成長を実感。スピーキング力は大きく伸びたとは感じなかったそうですが、活動を通して自然と英語に耳が慣れていったとのこと。

やっておけばよかったことは?

「リスニングの事前強化。あと、自分が日本でどんなSDGsに取り組んでいたかを英語で伝える準備もしておけばよかったです」

オーストラリアではアメリカ英語とは違うアクセントに戸惑うことも多く、また、頭では理解していても聞き取りに時間がかかったり、英語で自分の意見をうまく伝えられなかったことに歯がゆさを感じたそうです。

ホームステイの暮らしは?

「最初の1週間は、ホストファミリーとも打ち解けきれず、正直寂しかったです。でも徐々に距離が縮まり、ホストの友人たちとも話すように」

Oさんは、同じホームステイ先にいた日本人と英語で話すことを意識して生活。また、ホストファミリーの友人たちとも積極的に交流。

この体験があったからこそ、現地の暮らしや文化をリアルに体感することができました。

満足度と気づき

「最終的にはとても満足しています。日本語を話す機会が多かったり、SDGsについて深く話せなかった部分は残念でしたが、それも含めて貴重な経験でした」

一見「マイナス」に思える出来事も、捉え方次第で「プラス」へと変えていくOさんの姿勢が印象的でした。

日本人同士でもあえて英語を使う工夫や、SDGsに対する“リアルな現場の温度感”を知ったことも大きな学びとなったそうです。

まとめ:数字だけでは見えない“環境問題のリアル”

Oさんの体験を通して見えてきたのは、オーストラリアが環境先進国といわれる一方で、SDGsの浸透度や現場の意識にはグラデーションがあるということ。

また、英語力に不安を抱えていたとしても、現地の人との小さな会話や気づきが、自信と成長につながることも実感できました。

「体験を通して知る」ことでしか得られないリアルが、そこには確かにあったーー。

Oさんの体験は、これからボランティアや留学を検討する方にとって、大きなヒントになるはずです。

∞~~~∞~~~∞~~~∞~~~∞~~∞~~~∞~~~∞~~~∞

:’* ☆°・ .゜★。°: ゜・ 。 *゜・:゜☆。:’* ☆

⇒ ジャパセンのフードレスキューインターンシップ概要

⇒ フードレスキュープログラムお申込み

⇒ ジャパセンへお問合せ

この投稿者の記事一覧

概要・お問い合わせ

関連記事

その他の記事はこちら

【全員対象】2026年フリンダース大学院20%オフの奨学金!...

Pre-Masters Programは、学士課程の成績・専攻・英語力などの理由で、直接修士課程へ進学することに不安を感じている学生のため…