シドニー日本商工会議所生活産業部会「リベリナ地区農業施設・視察会」を開催

| ◆生活産業部会「リベリナ地区農業施設・視察会」を開催

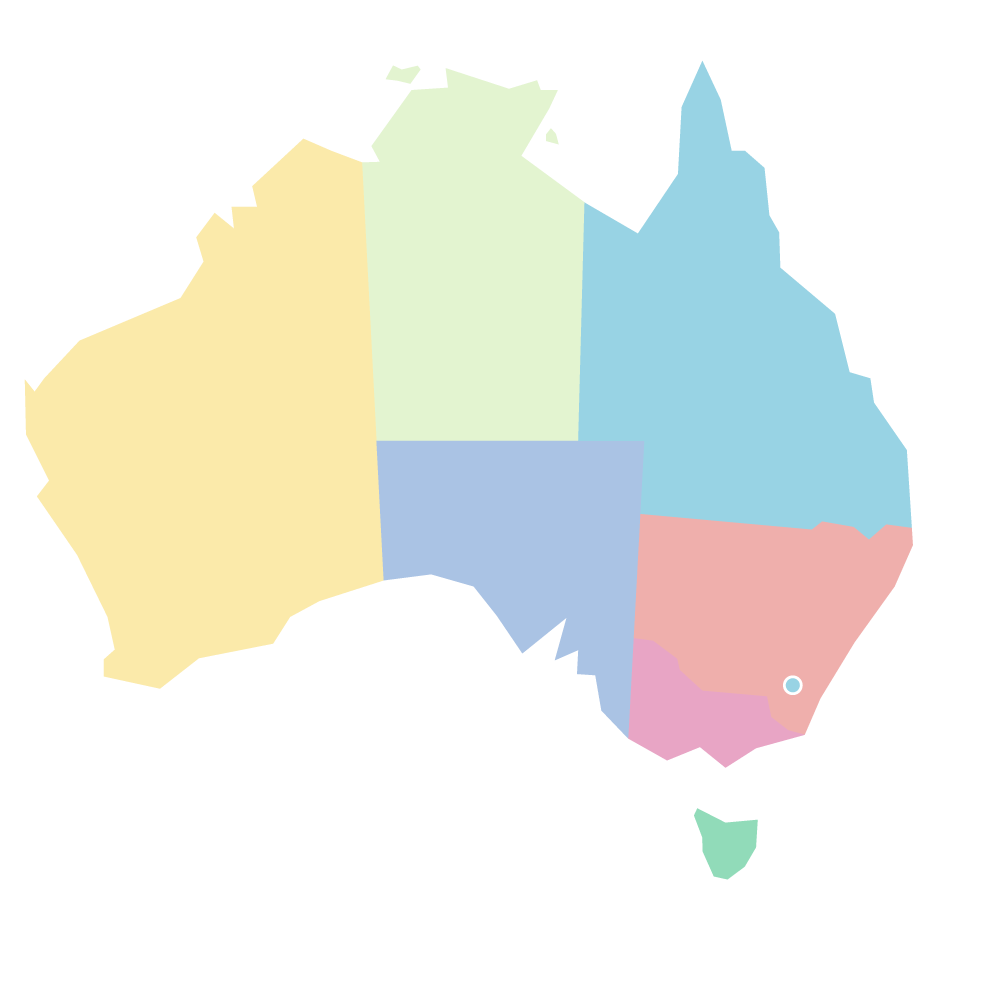

-日本人が開拓した土地に根付く農業スピリッツ- シドニー日本商工会議所生活産業部会(部会長=木嶋亨・オーストラリア伊藤ハムフーズ社長)は2006年11月24日、NSW州のリベリナ地区にある農業施設の視察会を開催、12人が参加した。 今回の視察会は、豪州の第一次産業の現状を把握するために行ったもので、同地区内にあるPacific Fresh社、Sunrice Centre、Rockdale Beef社の3社を訪問した。 ▼「日本に売れるものを作る」ことが成功の秘訣 同社の強みは、農薬・農園管理から、グレード・品質管理、パッキング管理、輸送管理、マーケティングまでを一貫して行っているところにある。従来、各栽培農家でやっていたパッキング作業を同社が引き受けることで、量的、品質にばらつきがあった地元栽培農家の弱みの解決につなげた。消費者のニーズを生産者に伝えることで、栽培農家をオレンジの生産・質の向上に集中させ、同社が各農家から購入するオレンジを何段階ものグレードチェック・品質チェックにより、等級別にパッキングして国内向けや日本を含む世界各国に輸出している。現在の売上の4割が国内、2割が日本への輸出、残りの4割が欧米等への輸出となっている。 また、今後の事業展開については、「日豪では、季節が反対。そして、日本の農業技術は高度である。この日本の技術を豪州で活かせば、両国で1年中おいしいフルーツを食べ続けることができる」と、日本の果物の生産に意欲的だ。 ▼日本のパイオニアによって生まれた豪州の米作 豪州で米作が始まったのは、1906年に遡る。愛媛県出身の高須賀穣氏が豪州に移民し、かつては乾燥した荒野が広がっていたこの土地に灌漑システムを完成させ、約5年の時を経て、1911年、日本から輸入した25種類のモミのうち、3種類の収穫を実現させた。その後、NSW州立ヤンコー農業試験場で米の交配種が進められ、1924~25年、米の商業生産に成功し、以降、豪州の米作りの基盤が整っていった。こうした日本人のチャレンジにより、この地域のコメ生産が飛躍的に伸びていったという背景に、日本と豪州との農業のつながりの大きさに参加者から驚きの声も出た。 ▼新たな牛肉づくりへの挑戦 同社の宮城昌弘氏は「豪州の牛肉はグラスフェッドが主体だったため、日本人が好む、やわらかい肉、霜降り肉、といった脂ののった牛肉の生産が難しかった。しかし、輸出用の牛肉生産の仕組み・ノウハウが蓄積されていること、安全性が高いことなどから、豪州事業者に作れないのなら自分たちで、との意気込みで牛肉輸出の拠点を豪州に置き、日本向けのグレインフェッド(穀物肥育牛肉)を飼育することにした」と同社設立の背景を話す。周りが農業地域のリベリナ地区を進出先に選んだのも、餌の供給しやすい土地柄にあった。また、農業地域への進出は、地元の住民にとって兼業を可能にし、地域にあった雇用体制(3勤4休)にすることで、従業員の定着率は高く、安定雇用につながった。 |

この投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら

「今週の相場の焦点」by Joe Tsuda (津田 穣) ...

15 December 2025 ◎<ポイント> ―年末に向け155円台を固める動きとなるか?― 今週の予想レンジ:154.00-157.00 …

オーストラリアで人気3職種で働くためにおススメの語学学校3選...

オーストラリアで日本人に人気の3職種! 日本人ワーキングホリデービザの方にオーストラリアで人気のある職種または就労…