ふるさとを思う気持ち

今日から4月。例年の日本では桜が満開、新入学・入社、新しい気分で今日からスタートということでしょうが、今年はそんなわけにもいかず、被災地での避難生活や、被災地以外でも放射能の恐れや、物資不足など、心配なことがたくさんあります。

これから被災地の復旧・復興に、はたして何年かかるのか分かりませんが、しかし、着実に前に一歩一歩進んでいくしかありません。

2004年10月、新潟県中越地方を襲った中越大震災は、長岡市と合併寸前だった山古志村を全村崩壊させました。当時の長島村長による「全村避難」の発令は、大きなニュースとして伝えられました。

山が崩れ、川がせき止められ、行き場のない水が氾濫して集落を水没させ、村民2167人の全員が村を捨てて避難するしかありませんでした。

地震の被害には、例えば、阪神・淡路大震災の火災や、今回の東日本大震災の津波がありますが、中越大震災はまさに地盤崩落の災害です。山の斜面に点在する集落にとって、山の崩壊は信じられない光景でした。

マグニチュード6.8と被災地域の規模を考えると、今回の東日本大震災の比ではないかもしれませんが、しかし、私たちは時として、ある事件・事象を、数字や一括りの言葉で形容して分かったつもりになりがちです。

でも、そこには毎日を生きる生身の人間の生活があります。たとえ規模が小さくても、被災者には何の違いもありません。みな、それぞれ愛する者をなくし、ふるさとをなくし、避難の生活を送らねばなりません。

山古志村の村民たちも、みな無念の思いでふるさとを離れ、ある日突然の思いもかけない事態に翻弄されました。

それでも、いつか必ずふるさとに帰ってくるとの気持ちを強く持ち、避難所生活を送りながらも、毎日のように村に行っては再生を誓うのです。

山古志村は、錦鯉の発祥の地として知られ、また重要無形民俗文化財としての闘牛も有名です。さらに手掘りトンネルとして知られる中山隧道もあり、山の斜面に切り開かれた棚田の美しい風景とともに、1000年にわたる美しい文化が脈々と受け継がれてきた村の歴史があります。

この素晴らしい村を必ず再生させると、一人一人のふるさとを思う気持ちが大きな力となって、被災から3年後、約7割の村民が村に帰って、新しい村の再生が始まります。

この村民たちのたくましい村再生の姿を4年間にわたって追ったドキュメンタリー映画「1000年の山古志〜中越大震災と闘った小さな村の物語〜」を観る機会があり、人々のふるさとを思う気持ちが、悲惨な状況から再生へのエネルギーとなることを感じました。

今回の東日本大震災で多くの町や村が壊滅状態になりましたが、この山古志の再生へのドラマを思うと、必ず、間違いなく、復興・再生していけることを強く感じました。

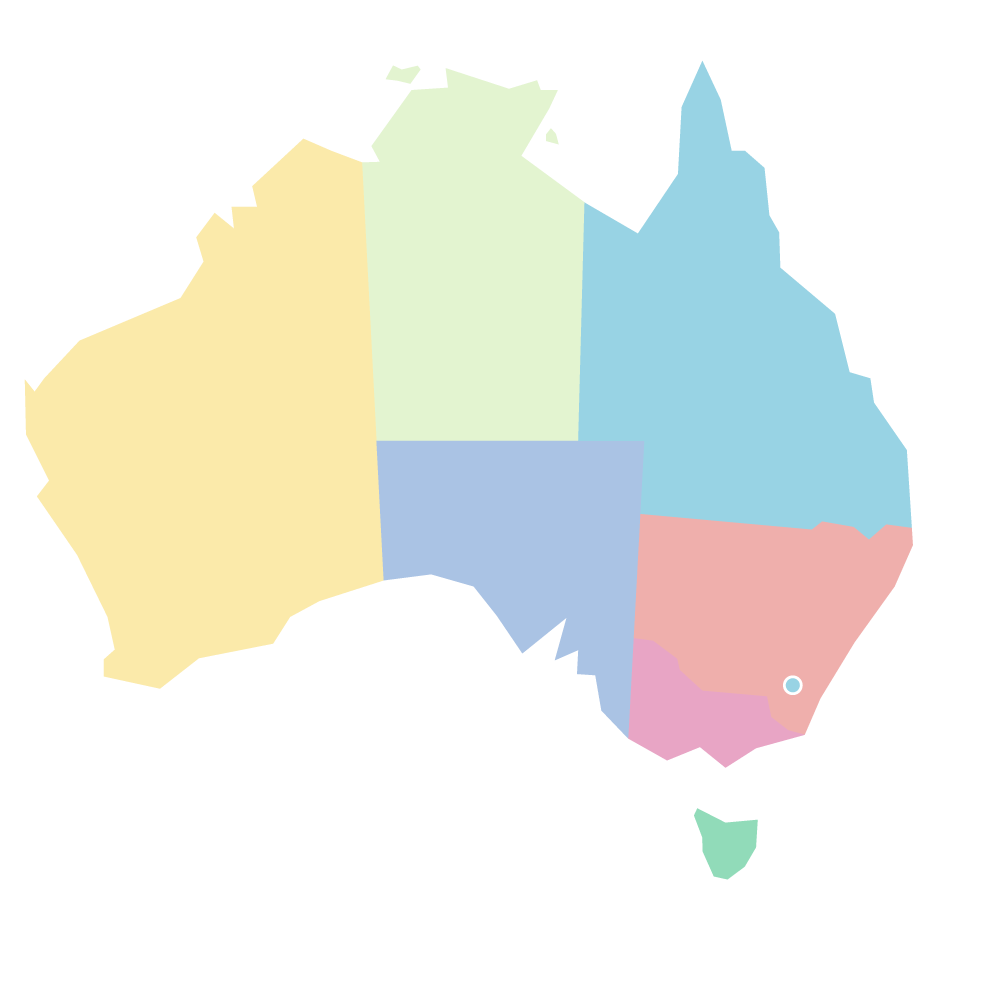

このドキュメンタリー映画「1000年の山古志」は、今後、オーストラリア国内でも上映会が予定されています。是非、機会があればご覧下さい。

この投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら

最大5,200ドルの奨学金!オーストラリア、ダーウイン叶える...

【最大6,000ドル給付】オーストラリアの“穴場”ダーウインで叶える、特別な留学と返済不要の奨学金 「オーストラリア留学」と…

オーストラリアでビザを取るなら必須!スキルアセスメントとは?

はじめに こんにちは!留学・ビザ・移住サポートを行っているQSeamです✈️🌏🇦🇺 オーストラリアで働いたり移住を目指したりす…