オーストラリアで日本語力を伸ばすには?作文で育てる5つの力

毎年、日本で自由研究の時期になると、お子様だけでなく保護者の方々も「作文」や「読書感想文」に頭を悩ませる季節です。

世界30カ国、計100名のお子様が受講中の「花まるオンライン」では、小学1年生から6年生まで、毎週作文に取り組んでいます。1年生はすぐには書けないかもしれませんが、夏休みの終わり頃から少しずつ書き始めるようになります。単に作文をうまく書くためのハウツーに終わらない、作文を通じて子どもとの関わり方や言葉に向き合う姿勢を育むのが、思考力教育のパイオニアの花まる学習会流。

今回のテーマは「作文で伸ばす一生ものの力」。日本語力を育む上で、作文が果たす役割と、そこから育つ力について、花まる学習会と一緒に考えていきましょう。作文を通して本当に育つ力とは何なのでしょうか。それらをしっかりと伸ばしていくために、大人はどのような姿勢で子どもと向き合えばいいのでしょうか。

じつは、お子様の作文力を育てる上で大切なのは、大人自身の感性やまなざしでもあります。保護者の感性がお子様の力を引き出す大きなカギになるのです。

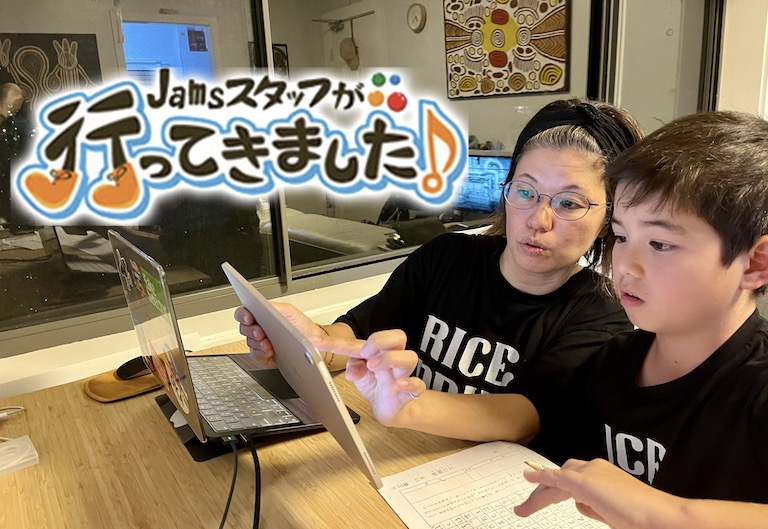

幼稚園の年長や小学校の低学年から子ども本人の学ぶ意欲・考える力を育くんでいくための授業を受けられるオンライン塾「花まるオンライン」で、オーストラリア在住の子どもにも作文をはじめとしたしっかりとした日本語教育を。世界中どこからでも受けられる双方向型ライブ授業と学習習慣サポート動画配信を軸に、子どもだけでなく保護者にも寄り添い、子育ての伴走者としてお子様の教育をサポートします。

現在、無料体験授業を実施中!「どんな雰囲気か気になる…」という方、まずは体験授業から始めてみませんか?

目次

- 作文で伸ばす一生ものの力

1. 大人は「評価者」にならず「受け手」

2. 作文は「心を見つめる窓」

3. 自分で決める力を育てる

4. ネガティブこそ、心の成長の証

5. 「心理的安全性」を保証する - 大人ができる、ただ一つのこと

- 花まるオンラインの日本語力キープ術

- 無料オンライン体験授業実施中!

- 「花まるオンライン」へのお問い合わせ

- 会社概要

作文で伸ばす一生ものの力

1. 大人は「評価者」にならず「受け手」になる

子どもの作文を読むとき、「うまく書けているか」「正しい表現か」 と、つい評価の目で見てしまいませんか?

でも少し気持ちを働かせて読んでみると――子どもが何を感じ、何を伝えたかったのか が、じわじわと伝わってきませんか?

たった一文にも本人なりの美意識やこだわりがあります。作文は、子どもが自分の言葉で表そうとする力の詰まったもの。ただ、もしここで “正しさ”だけを突きつけてしまったら…。

作品や表現を否定されたとき、子どもは 「自分自身が否定された」 と感じます。たとえ愛情からの訂正であっても、「ダメだった」「間違えた」 と受け取ってしまうこともあるのです。花まる学習会のクラスでも、最初は夢中で書いていた子が急に筆を止めてしまうことがあります。夏休み前後に「書けない」と悩み始める子が出てくるのも、「自由に書いていた作文が、いつの間にか評価の対象になってしまった」 心の変化があるからかもしれません。

子どもたちはまだ言葉の使い方を学んでいる途中。語彙も不完全、文法も曖昧。だからこそ作文は、「自分の言葉」を少しずつ育てる時間。大人に求められるのは正しさの指摘ではなく、子どもの表現を受け止める姿勢 です。もちろん、発達の過程に応じて文法や語彙に関する指摘も進めていきます。

作文は「その子らしさ」と出会う時間

「先生は、あなたが自分で選んで、自分らしく書くことが大好きだよ。

何を書いても、あなたらしさがあるから読むのが楽しみなんだ」

そう伝えると、書きあぐねていた子も「わかった」と言って再び生き生きと書き始めるのだとか。作文は正しさを学ぶ時間ではなく、その子らしさに出会える時間 なのです。

思い出してみてください。我が子が初めて「ママありがとう」と書いた手紙。字が逆でも、文章がぐにゃぐにゃでも、ただただ愛おしかったはず。それが「学習」になった途端、大人は知らぬ間に 「評価者」 になってしまうことがあります。

本当に必要なのは、子どもの言葉を“味わう”こと。評価するのではなく、受け手として心で読むこと。その積み重ねの先に、子どもの 「自分らしく書く力」 が育っていくのです。

<ポイント>

- 子どもが書いた作文に赤ペンで「文法」「表現の誤り」を直すだけだと、子どもは「自分らしく書く喜び」を失ってしまう。

- 正しさを伝える意図は愛情からでも、結果的に「作文=添削されるもの」となり、やる気をなくす。

- 大人がまずすべきことは 「面白いね」「気持ちが伝わるよ」と受け止めること。

- 添削ではなく「味わう姿勢」が、子どもを次に進ませる力になる。

2. 作文は「心を見つめる窓」

「ありのままを書こうね」と言われても、子どもたちは戸惑うことがあります。

「えー、書くことないなぁ」「どこも出かけてないしなぁ」――そんな声の裏には、「作文には特別な出来事が必要」 という思い込みが潜んでいませんか?

日常の中にも、心が動く瞬間はたくさんあります。例えば、1年生のこんな作文。

「ぼくは木の実が実なのは分かりますが、松ぼっくりなどは何なんだと思います。」

たった一文でも、松ぼっくりを手にしたときの素朴な疑問や、ちょっと距離を置いた言い回しから、子どもの心の動きが伝わってきます。特別な出来事がなくても、子どもは世界を「見つめて」「考えて」「感じて」作文にしているのです。

日常を「心で切り取る」作文

「何も起きていない日」など本当は存在しません。歯を磨く、学校に行く、友達と話す――日常には無数の発見があります。それに気づき、言葉にする力こそが「世界を面白がる視点」であり、作文を通して育まれていきます。

大人になってから「この人はすごいな」と思われる人は、同じ出来事を違う視点で捉えていますよね。作文は、その最初の小さな一歩。

大切なのは、子どもが感じたことを受け止めて 「面白いね」「あなたらしいね」 と味わって読むことです。作文は、子どもの心に出会える静かな窓。その窓を、評価ではなく、温かいまなざしで開いてあげてください。

<ポイント>

- 書くことを通じて「自分の気持ち」を整理し、時に新しい気づきを得る。

- 日常の気づきを書くだけでも立派な作文。

- 子どもの内面や世界の見方が表れる、かけがえのない記録。

- 大人にとっても、子どもの心を知る大切な手がかりとなる。

- 「世界を面白がる視点」を育むことが作文の本質。大人になった時の「感性の鋭さ」にもつながる。

3. 自分で決める力を育てる

子どもはよく「いいこと思いついた!」と口にしませんか? この言葉には、大人が忘れかけてしまった「決めることの楽しさ」が詰まっています。大人になると「思いついた!」の後にすぐ「リスクは?」「本当に現実的か?」とストップをかけてしまいますが、子どもにとっては思いついたこと自体が素晴らしいこと**。社会的な基準も関係なく、自分で決めて動いたことが誇らしいのです。

そして子どもたちは、考えることと行動することが同時進行。だからこそ大人は否定せず、まず受け止めてあげることが大切です。自己決定の土台には、大人からの安心と肯定が必要なのです。

作文は「気持ちに正直になる」練習

ある1年生の作文に、こんな一文がありました。

「最近パパとのゲームにはまっています。パパと今日もゲームをやって、パパと一緒のゲームは最高に楽しくて、パパと遊んで最高です。でも全てゲームじゃない。外で映画を見ても公園に行っても、何をしても楽しいです。」

最初は「パパとゲーム」の話を書くと決めていたのに、途中で気持ちが変わり、最後は本当の思いを綴ったのです。これは、自分の気持ちに正直になり、書きながら気づきを得た瞬間。作文は、最初に決めた通りに書かなくてもいい。気持ちが変わったなら、それに沿って書き直すこともまた、自分で決める力の成長なのです。

<ポイント>

- 子どもの「いいこと思いついた!」に宿る、自由な決定。

- 「まとめ」や「設計図」通りに書かなくてもいい。

- 否定され続けると「自分で決めるのが怖い」→「誰かに決めてほしい」と依存してしまう。

4. ネガティブこそ、心の成長の証

ポジティブな内容ばかりが素晴らしいわけではありません。むしろ、モヤモヤを正直に出せることこそ、自己肯定感の強さの表れ です。

例えば、高学年の子がこう書きました。

「ゲームをしていたら、お母さんが宿題しろと言ったので、どっか行ったらやると返事した。そしたら出て行ったので宿題をしました。」

これは「親に言われたから」ではなく、「自分でやると決めた」 という事実を綴ったもの。管理されずに選んだという自立の芽こそ大切な学びです。

また、2年生の子はこう書きました。「妹は赤ちゃんでいいなあ。ごはん残してもいいし、泣いててもテレビ見てるし。赤ちゃんになりたいな。」

一見不満のようですが、そこには気づきと本音が表れています。その思いを受け止め、「大変だね。でもあなたも愛されているよ」と寄り添えば、子どもは安心して前を向けます。

ネガティブな作文は「心を育てる証」

子どもがネガティブな気持ちを表現できるのは、自分の心に正直でいられるからこそ。それを安心して出せる場があることが大切です。

親は心配になることもありますが、「これは大切な一歩だよ」と受け止めることが、子どもにとって大きな支えになります。作文は「良いこと」だけを書く場ではなく、時にはネガティブを出すこと自体が尊いのです。

大人になると、人は偏差値や地位など外側の基準に合わせがちです。しかし本当に大切なのは、自分のやりたいことを自分の言葉で選び取る力。作文はその練習の場でもあります。評価ではなく自分の感情を言葉にすることで、子どもはすでに「自分」を育て始めているのです。

<ポイント>

- 作文は「自己決定」の練習になる。

- 自分の感情を、感性を、飾らずに出すこと。

- 子どものネガティブな感情も「自己決定」の証。

5. 心理的安全性を保証する

子どもが「作文が書けない」と止まってしまう場面に、大人はよく出会います。学校でも家庭でも、「どう声をかければこの子は書き始められるのだろう?」と悩むことは少なくありません。

けれど、「書けない」子が何も考えていないわけではありません。例えば、ある1年生は授業での作文書きの時間、手が止まっていました。理由を尋ねると「何を書いていいかわからない」と。講師が「思いつくことが多すぎて、ひとつに絞るのが難しいのかな?」と声をかけると、顔がパッと明るくなり「そう!」と返ってきたそうです。実はアイディアがたくさん浮かぶ自分が好きで、その葛藤が止まった理由だったのです。

また別の子は、一文字も書かないまま授業を終えたことがありました。理由を聞くと「完成形が見えてからでないと書けない」とのこと。構成やオチを整えてからでないと安心できなかったのです。そんな子には「君の考え方も大事だよ。でも今ここで何を書くかを楽しみにしているよ」と伝え、自分のペースで始める経験を支えることが大切です。

否定しないことが安心につながる

花まる学習会では、添削や修正よりも 「君の存在ごと認める」 ことを大事にしています。子どもにとっての本当のアドバイスとは、表現を否定されず受け止めてもらう経験なのです。

逆に大人が「まだ書かないの?」「早く決めなさい」と正しさを押しつければ、子どもは自分の中の豊かな世界を閉ざしてしまいます。子どもの頭の中は、大人が思う以上に複雑で面白く、謎に満ちています。だからこそ必要なのは、その謎に関心を持ち続ける姿勢です。

作文は単なる国語の課題ではなく、気持ちを言葉にし、自分で理解し、納得していくプロセス。その積み重ねが 「自分の人生を自分で選ぶ力」 につながっていきます。安心して書ける場をつくり、大人が信じて見守ることで、子どもはようやく自分の言葉で語り始めるのです。

<ポイント>

- 作文のテーマを「自分で決めていい」と言われても、子どもは戸惑うことがある。

- 作文は「存在ごと認めてもらう体験」が最も大事。

- 安心感が、子どもの挑戦意欲につながる。

- 「何を書いても好きだよ」と伝えることで、子どもはのびのび書けるようになる。

無料体験授業へのお申し込みはこちら

大人ができる、ただ一つのこと

子どもの作文に触れるときは、比較ではなく共感が何より大切です。「この文章、素敵だね」「この表現、いいなあ」――そんなふうに、我が子が書いたということを抜きにしてでも、純粋に言葉の魅力を一緒に味わってみましょう。

もちろん、他の子どもの作文でも構いませんし、例えば、道ばたの看板のキャッチフレーズでも構いません。言葉に触れて、心が動いた感覚を共有することで、子どもの感性はどんどん育っていきます。感性とは「世界を面白がる視点を持つ」こと。そして、子どもたちはその才能をもともと持っています。

我が子が一番かわいいのは、当たり前のことです。「この子の作文、最高!」と、誰よりも応援してあげてください!

子どもが「自分は愛されている」と実感しているとき、心はとても安定します。親と世界に愛されていると感じられる子どもが増えれば、世界はもっと優しく、平和になるでしょう。花まる学習会の講師たちも、子どもたちと接する時には、「この子たち、最高だな」と心から思っています。

作文を書くという行為は、心の成長そのもの。書くことで、自分の気持ちを整理し、自分を理解し、そして未来を選んでいく。自分で決める力とは、自分の気持ちをごまかさずに受け止め、信じる力です。子どもの心の中にある声を、大人が丁寧に受け止めて、認めていく。それが、彼らが自分らしく生きる土台となるのです。

子どもが書いた作文を、心から読んでください。上手かどうか、良く書けているかどうか、という評価ではなく「この表現、素敵だね」「こんなふうに思ったんだね」「その気持ちよくわかるよ」――そんなふうに語りかけるだけで、子どもの中に「自分は自分でいていい」という感覚が育ちます。

「あなたはあなたでいていい」「自分の人生は、自分で決めていい」と伝えること。それが、自己決定の力の根っこになります。その繰り返しが、やがて子どもを大きく羽ばたかせる力になります。

子どもたちが自分で決めた言葉、自分で生み出した表現、自分で選んだテーマ。それはどれも「自分の人生」を生きている証。大人がすべきことは、その尊さを受け止めて応援し続けることだけなのです。

無料体験授業へのお申し込みはこちら

花まるオンラインの日本語力キープ術

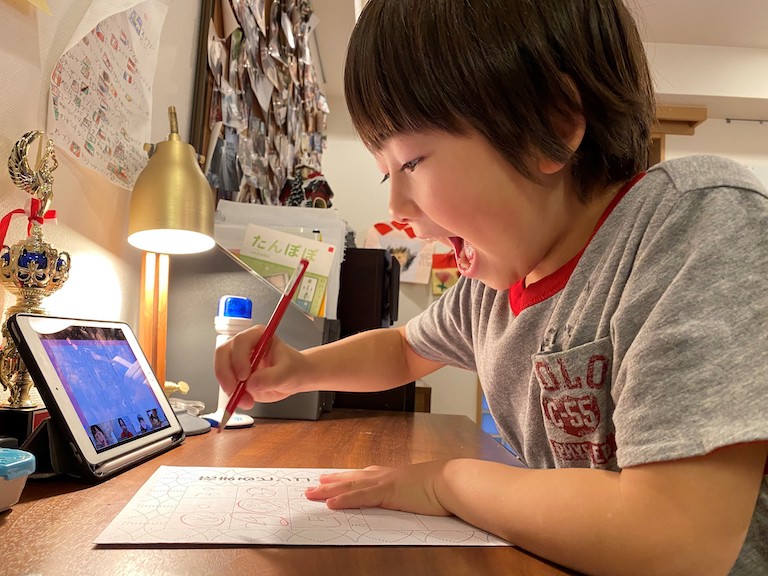

「花まるオンライン」では、90分の授業で11教材を扱います。

国語・算数という分かれ方ではなく、小学生の間に伸びやすいさまざまな分野に触れることを重視し、基礎学習に加え、精読力・発想力・コミュニケーション力・思考力・空間認識能力など、地頭を鍛える内容が充実しています。

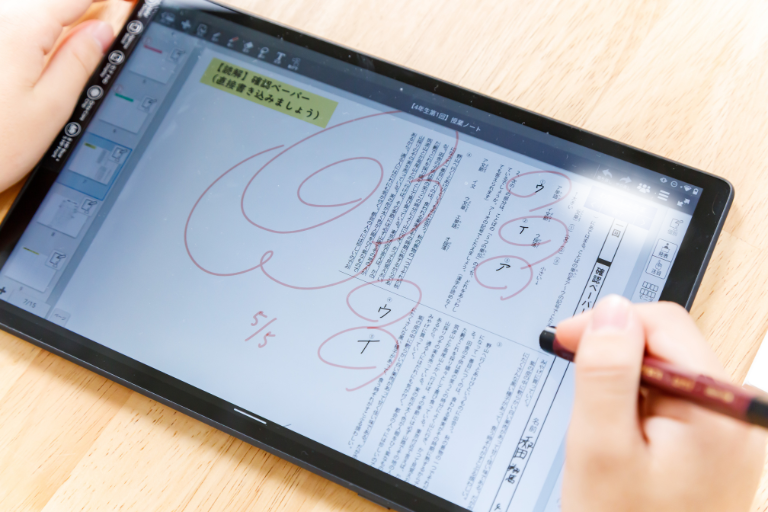

教室全体の運営や雰囲気づくりを担う教室長だけでなく、各授業を担当する講師が、子ども一人ひとりの様子を細やかに見守り、子どもの手元の動きや表情の変化をよく観察しながら、適切なタイミングで声をかけたり、必要に応じてサポートを行います。一人ひとりに寄り添った丁寧な指導で、子どもたちが安心して学びに集中できる環境を整えています。

実際のオンライン授業は、子どもたちの思考力・表現力・基礎力をバランスよく育てる多彩なプログラムで構成されています。授業の始まりには、チームの先生への元気なあいさつとともに連絡帳・宿題の提出からスタートし、学習への集中力を高め、子どもたちの耳の力を活かして語彙を増やす「四字熟語」や、日本語のリズムや美しさに触れる「たんぽぽ(古典素読)」などを通じて、言葉に対する感性と教養を育みます。「作文」では、自由に思いや観察を言葉にする楽しさを学び、自分らしい表現力を少しずつ育てていきます。

また、「キューブキューブ」や「パターンメーカー」といった教材で、空間認識力・図形の理解力を遊び感覚で鍛え、「あさがお」では名文の書き写しを通じて正しい姿勢や集中力、転写力を身につけます。算数分野では「サボテン」で反復計算を行い、自己ベストを目指して取り組む姿勢を育成し、算数の文章題を扱う「算数プリント」では、計算・立式、読解力・イメージ力を総合的に鍛えていきます。さらに、発想力を鍛える「たこマン」では、マンガ形式でオチを考える創造的な課題に挑戦し、「さくら」では、文章を一回でくまなく読み取る精読力を育みます。思考力教材「なぞぺー」では、論理・空間認識・平面図形・試行錯誤・発見といった「思考の壁」を突破する総合的な基礎力を、楽しい問題を通じて培います。

授業の最後には「レインボータイム」という特別課題に取り組み、さらに思考を深めるチャレンジへ。すべての課題が終わった後にも、自ら考え抜く楽しさを味わえる時間が用意されています。毎回の授業を通じて、基礎学力だけでなく、感性・思考力・表現力といった「これからの時代を生きる力」を、遊びと学びを融合させながら総合的に育んでいくところも、「花まるオンライン」の特徴です。

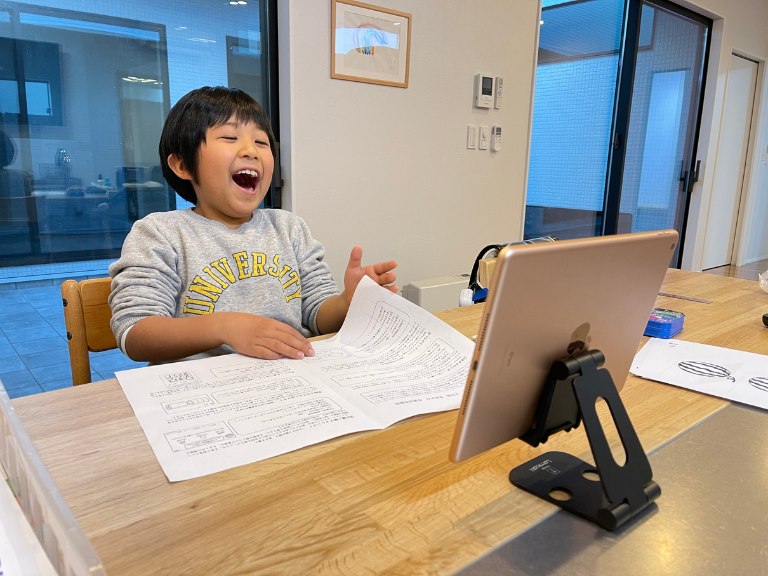

実際にオーストラリア在住の親子が「花まるオンライン」の体験授業に参加した様子を、ぜひご覧ください!

無料オンライン体験授業実施中!

「花まるオンライン」は、日々の学びを通して自然に日本語力を育て、将来につながる土台づくりをサポートしています。海外で暮らすご家庭や国際的な環境で子育てをしているご家庭にとって、おすすめの学びの場となるでしょう。

「忙しくて家庭で日本語を教える時間がなかなか取れない」「子どもが日本語の本を読まない」「書くことが苦手で、日本語の文章に触れる機会が少ない」といった悩みをお持ちの方には、花まるのカリキュラムが大きな助けに。

また、「将来的に日本とつながりを持ち続けてほしい」「親の出身国である日本の言語や文化を子どもに残したい」と考えるご家庭にとっても、言語だけでなく、思考力や感性、表現力といった、日本語を通じて育まれる総合的な力をバランスよく育てることができる学習環境です。

「まわりの子と比べて日本語の語彙力や表現力に差が出てきた」「日本語でうまく思いを伝えられない」といった心配が出てきたという声も多く聞かれますが、ここでは毎週の授業や宿題、豊富な教材を通して、言語力の基礎となる“聞く・話す・読む・書く”力を自然に育て、楽しく継続できる仕組みが整っています。

家庭だけでは補いきれない日本語環境を、オンライン教室という安心の場で補いながら、子どもたちが無理なく、意欲的に日本語と関わっていけるようサポート。お子さまの発達段階に応じて、年長・低学年・高学年の3つのコースをご用意しているので、それぞれの時期に大切にしたい日本語教育を、遊び心ある課題や対話を通して育んでいきましょう!

現在、無料体験授業を受付中ですので、「うちの子にオンライン授業は合うのかな?」と感じている方は、まずはお気軽にご参加ください。

無料体験授業へのお申し込みはこちら

「花まるオンライン」へのお問い合わせ

「花まる学習会」では、海外在住者向け説明会も随時開催しています。担当教室長との面談は、年間を通していつでも可能です。

また、保護者向けの講演会やイベントなども年間を通して積極的に実施していますので、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

株式会社 こうゆう(花まるグループを運営)

所在地:〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-19-10

電話:048-835-5870

Facebook:https://www.facebook.com/hanamarugroup

Instagram:https://www.instagram.com/hanamaru_group/

花まるグループでは、教育に関する書籍を多数出版しています。「花まるオンライン」と併せて、ぜひご覧ください。

JAMS.TVからのお知らせ

Pick Up

メンバー一同こころよりお問い合わせ・ご相談をお待ちしております。

JAMS.TVへのご相談はこちらからこの投稿者の記事一覧

その他の記事はこちら

【自炊の強い味方!】オーストラリアの4大スーパーマーケットを...

留学やワーキングホリデーなどで長期滞在するときに、重要な項目の1つが「食事」。外食やテイクアウトばかりでは食費がかさむう…

ワーキングホリデーの方へ。英語+看護コース+看護のお仕事パッ...

英語+看護・介護パッケージプログラム オーストラリアのシドニーで! 英語コース、看護・介護コース、看護・介護のお仕事が…